「こころ」にふれる。「言葉」にまなぶ。

文化、芸術、教育、地域振興活動など各分野で魅力ある活動をされている方、作品などを身近な視点でご紹介します。

魅力ある人、作品、活動のご紹介

【3】歌人 棗 隆さんのご紹介

今回は当財団で「初心者のための短歌づくり講座」の講師をご担当いただく 棗 隆(なつめ たかし)さんをご紹介します。

棗さんは学生時代から約40年、歌人 岡野弘彦先生に師事されて作歌活動を続けてこられました。同人誌「はるにれ」「滄」所属されている現代歌人協会会員であり、現在も都立高校で教鞭を執られています。

これまで積み重ねてこられた歌人としての経験をもとに基本から分かりやすくご指導いただけます。日本語の美しさ、言葉の力を再認識し、ご自身の感性で現在(いま)を短歌として表してみてはいかがでしょうか。開講にあたりメッセージをいただきましたのでお届けいたします。

「初心者のための短歌づくり講座」の受講について

初めまして。歌人の棗 隆と申します。この度、ご縁があって、「初心者のための短歌づくり講座」の講師をすることになりました。「短歌」という詩は1300年以上の歴史を持った、日本の伝統的な表現形式です。一見すると敷居が高そうですが、「素人の文学」と呼ばれることもあるように、日本語また日本文化に慣れ親しんだ人ならば、チャレンジしやすい文学だと思います。しかし入口は広いですが、奥は深く、極め難いです。

この講座では初心の方を対象として、「短歌づくりを楽しむ」ことを目指します。第1回目には参加してくださった方々とまず話し合い、どのようなことをするのかを決めたいと思います。自分が感動したことを詩にする喜びを感じていただければと思います。そして上達するためにはたくさん作ることが大切です。短歌を作る行為は「歌を詠む」と言いますが、詠んだ作品を他人の目にさらし、批評を受けることが上達には必要です。自分の表現の良い点や悪い点を指摘しあうのが歌会(かかい・うたかい)という集まりです。それを繰り返していくうちに、自分の表現のスタイルが生まれ、個性が芽生えていくのです。「習うより慣れろ」の精神が大切なのです。

私は学生時代から約40年、岡野弘彦という歌人に師事して作歌してきました。写実的ないわゆる歌らしい歌も作りますが、どちらかというと実験的な作品に力を入れています。具体的な話は講座でお会いしてから説明します。

講座は11月から来年3月までの第2土曜日(午後2時から4時まで・延長する場合もあり)です。興味がある方はぜひご参加ください。

2022年10月

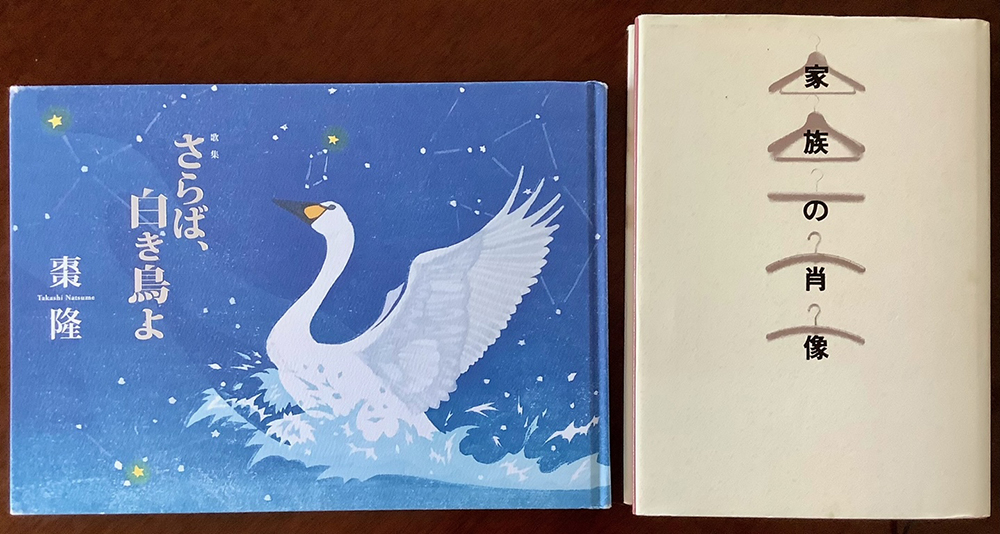

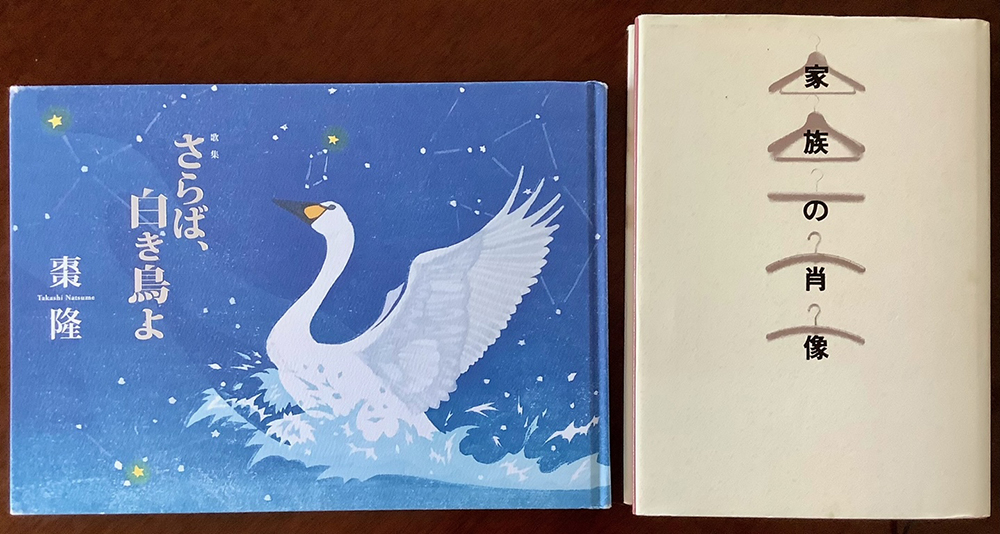

(左)歌集「さらば白き鳥よ」2013年

(右)歌集「家族の肖像」1998年